CRITICA LITERARIA

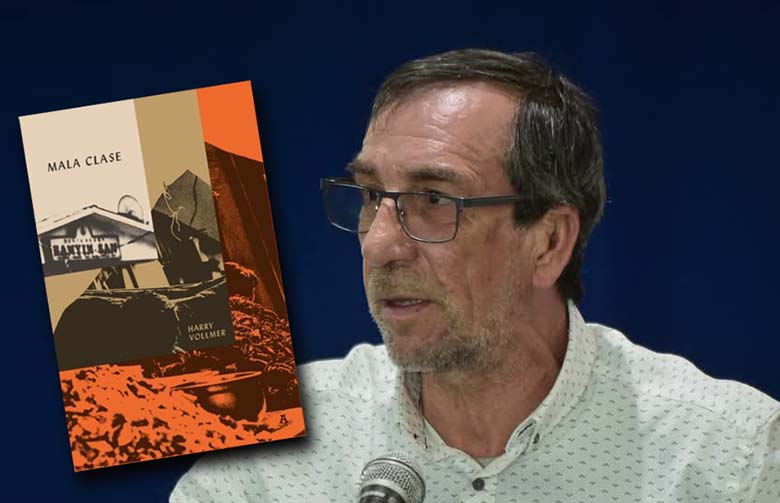

Harry Vollmer: El poeta que vuelve al corazón de la ciudad

“Conozco una calle que se parece a ti y tiene bar, por supuesto, que tiene bar”

1- El Contexto histórico y cultural: poesía y realidad

En una entrevista publicada el 2009 aproximadamente, le consultan a Vollmer: ¿Cuál es tu relación con los poetas de tu generación? a lo que responde: - Poca, escasa, casi nula a nivel nacional, hay un par de artículos y antologías que me ubican dentro de un grupo generacional, pero muchos de ellos ni los conozco. Son caso aparte Sergio Parra, Yanko González, Jesús Sepúlveda, Alexis Figueroa, gato Mardones, Jenny Paredes y otros. Mi afinidad siempre ha estado con la generación posterior y los escritores del sur, y ese es un lote muy grande, nos respiramos en el mismo aire, Colipán, García, Velásquez, Huenún, aunque no me guste Huirimilla, Torres, Rosabetty, Riedemann, Maha, Contreras, Mansilla, etc. Pero la verdad de las cosas que mi relación con los escritores es muy mala, pésima, casi siempre las cago y digo las hueas que pienso, meo en los maceteros a pleno almuerzo, robo el copete, … me voy hecho mierda.

Eso decía el poeta en una entrevista realizada por Ernesto González Barnet en ese año.

Si bien, Vollmer se ubica dentro de los poetas chilenos que, por generación, son aquellos que vivieron la fractura del golpe de estado, crecieron en ese momento histórico y empiezan a publicar a fines de los 80 y durante los 90; su conciencia poética o afinidad ha estado con sus coterráneos. Estos dos elementos, a mi juicio, son sustanciales para comprender las coordenadas históricas y culturales en las que se mueve su obra.

La instalación de una ciudad atravesada por un modelo económico o expansión de una modernidad que se robustece con la ideología del mercado y corroe la identidad cultural, provoca una estructura de sentir que tiene resonancias en las diversas sensibilidades poéticas que comienzan a esgrimir sus lenguajes durante ese tiempo. Es decir, 1973 es un signo ineludible al momento de abordar a los y las poetas de esta promoción. Se publican durante este tiempo, estudios y compilaciones (no antologías) que son fundamentales para examinar la sensibilidad colectiva de ese momento, la que transita desde la dictadura a la postdictadura: Las plumas del colibrí: Quince años de poesía en Concepción (1973-1988), publicado en 1989, Ciudad poética post: Diez jóvenes poetas chilenos (Galindo y Cárcamo, 1992), Desde Los Lagos. Antología de poesía joven (Loncón, 1993) Zonas de emergencia (Colipán y Velásquez, 1994), por nombrar algunos.

En este escenario, la ciudad que emerge de la palabra poética tendrá diversos rostros, dimensiones y funciones. La ciudad metaforizada - insertada en el mundo global - dará cuenta de poéticas que buscan rescatar voces o formas de decir de ciertas zonas específicas de la ciudad. Así por ejemplo, Vollmer, en sus textos, rescata un registro para representar la existencia en entornos precarios. A través de la descripción y narración construye un mundo literario realista, crudo, sucio, pero también tierno. Sus poemas exponen las zonas de agonía de la ciudad, sujetos atravesados por la naturaleza o ruralidad. Seres impulsivos, carentes de afectividad, con la hostilidad de la naturaleza virgen, en los vericuetos de su ser; la que generalmente se expresa de manera silenciosa, fugaz, violenta. Sin embargo, en ocasiones también se expresa como un espacio de revitalización de la interacción humana a través de la ternura y afectividad.

De esta manera, como dice Sergio Mansilla en su libro Sentido de lugar… “Vollmer se las arregla para instalar la idea de que la poesía se enfrenta al reto moral de hacer visible la oculta y abyecta marginalidad del neoliberalismo chileno, sin que deje de ser una forma significativamente bella de comprender los trágicos alcances del destino de personas cuyas vidas no han acontecido, no acontecen ni acontecerán en un lecho de rosas” (p. 75). Vollmer elabora un lenguaje a partir de una etnografía poética en la que registra la oralidad y gramática de las calles. El tono descriptivo y narrativo son recursos que se emplean para contar las historias de los sin voz.

Evidentemente, encontramos en esta poesía una función social y una manera de acceder al conocimiento de la realidad por medio de la sensibilidad. Aquí, la poesía es un acto de solidaridad y búsqueda de la belleza en la desventura; pero también, un testimonio de cómo la globalización y sus tentáculos intervienen en la intimidad del territorio sur.

2-Sobre su obra: La cicatriz del desamparo

Son de su autoría los libros Barrio adentro, Chaucha, Con ajo, Con el mismo veneno que te matas revives y El puerto que habito en coautoría con Rafael Arenas (fotógrafo) y Mala clase (Aparte, 2023) que es una antología que reúne poemas de los libros mencionados; excepto de El puerto que habito; más, algunos poemas inéditos.

Mala clase expone una visión panorámica del mundo poético de Vollmer: La periferia de la ciudad y sus personajes o personajes en sus propias cárceles físicas o psíquicas. En síntesis: la vida, un viaje desde la infancia a sucesos que llevan a los personajes a la decadencia o exclusión social; sin olvidar la ternura, que funciona como un mecanismo para aproximarse al otro/a desde el afecto y empatía.

En general, la temática desarrollada en la obra de Vollmer sigue la huella de escritores que exponen el realismo urbano y marginal dentro de la literatura chilena. Nicomedes Guzmán, Max Jara, Alfredo Gómez Morel que escribió El Río; Armando Méndez Carrasco que publicó Mierda, Juan Firula, Chicago chico entre otros. Y varios autores más que plantean en la literatura una forma de mostrar y/o denunciar las injusticias, la miseria, la pobreza y las consecuencias en sociedades que establecen una relación de amo a esclavo, en varios ámbitos, tanto en la relación humana, como con la naturaleza. Sin embargo, también rescatan la viveza de los que sobreviven y la choreza del lenguaje en lugares altamente “brígidos”, donde caminan los bravos entre los bravos.

Mauricio González Díaz nació en Puerto Montt . Estudió pedagogía en lengua castellana y comunicación, magíster en literatura hispanoamericana contemporánea. Ha participado en distintas presentaciones de libros, coloquios y congresos en Chile, exponiendo, fundamentalmente sobre obra de autores (as) de su territorio. Ha colaborado en revistas como Pájaro verde, Revelarte, Surales (ejercicios de critica literaria), letras S5, entre otras.